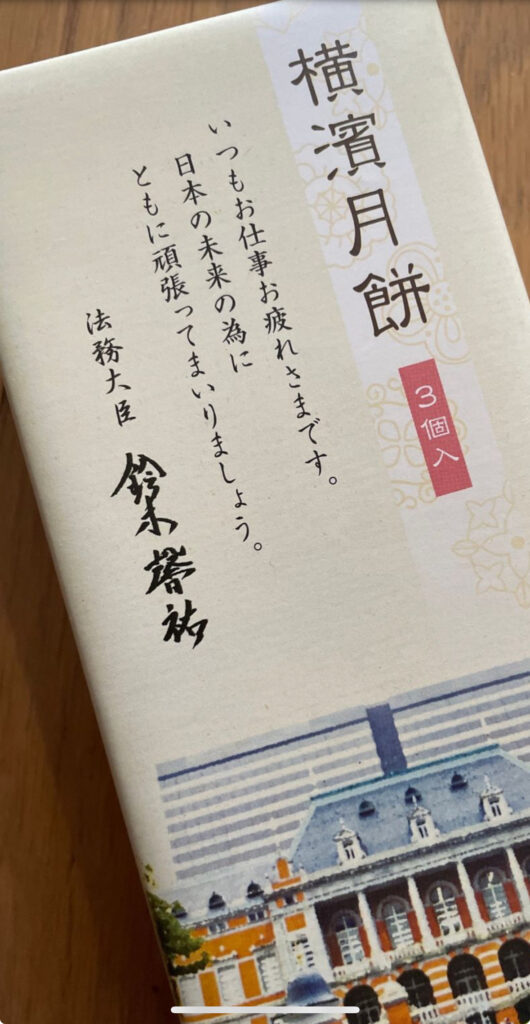

鈴木法相の月餅配布問題:法務省職員への贈答は違法か?

はじめに

近年、政治家の「贈答行為」に関する報道は、公職選挙法上の寄付行為や政治資金規正法、さらには国家公務員倫理規程との関係など、さまざまな法的・倫理的論点が指摘されることが多くなりました。そうした中で取り沙汰されているのが、鈴木法務大臣(以下、鈴木法相と呼称)が法務省職員全員に月餅を配布していたという件です。月餅は中華圏を中心に広く食べられる菓子ですが、なぜこれが問題視されるのでしょうか。本稿では、その配布行為がどのような法令や倫理規定に抵触する可能性があるのかを整理し、違法性の有無を検討していきます。

公職選挙法との関係は?

まず多くの人が真っ先に気にするのが、公職選挙法に基づく「寄付行為」の禁止です。政治家が有権者や選挙区内の団体・個人に対して金品を贈る行為は、投票の取りまとめや票の取り崩しといった「買収」に繋がるおそれがあるため、原則として厳しく規制されています。

しかし、今回のケースで配布の対象となったのは「法務省職員全員」という点が特徴的です。法務省職員は有権者であるかもしれませんが、そもそも全員が鈴木法相の選挙区の住民とは限りません。さらに、配布の目的が「選挙での得票を狙ったもの」とは考えにくいため、公職選挙法上の寄付行為に直結するかどうかは疑問が残ります。選挙区内の有権者ではない公務員への贈答という点では、公選法における寄付行為としての違法性は比較的低いと考えられます。

国家公務員倫理規程や職務倫理の視点

次に検討すべきは、国家公務員倫理規程や職務倫理の視点です。大臣を含む国の機関で働く公務員には、一般の営利企業以上に厳しい倫理規定が課せられています。これらの規定は、職務執行に対する公平性や公正さを守るために設けられたもので、職員同士や上司と部下の間であっても、高額な贈答品や接待を行うことが制限される場合があります。

• 上司から部下への贈答

大臣は法務省のトップであり、組織内では最上位に位置する立場です。そのため、月餅のような菓子であっても、下位職員に対して一斉に配布したとなると、部下側が「断りにくい」状況となる可能性があります。これが場合によっては職場内での心理的圧力や、利益誘導の温床として認識されるおそれがあります。

• 金銭的価値と社会通念

月餅は一般的には数百円から千円程度で入手できるものが大半ですが、ブランドや特別仕様の月餅になると、さらに高額になる可能性もあります。国家公務員倫理規程で直接的に定められた「限度額」があるわけではありませんが、「過度に高価な贈答品」はトラブルの原因となるリスクがあります。月餅の価格帯や配布規模によっては、社会通念を超えると判断される恐れも否定できません。

• 職員との利害関係

大臣と省内の職員という関係性では、賄賂のように「特定の業務を優遇してもらう見返り」といった典型的な贈収賄には当たりにくいでしょう。しかし、組織のトップが自らのポケットマネーや政治資金などを用いて配布していた場合、それが何らかの形で「自己の影響力拡大」や「職員の忠誠心確保」と結び付くと捉えられることもあります。こうした行為は、表面的に見れば業務遂行の妨げにならなくとも、公務員の中立性や公正さへの不信感を生み出す要因となり得ます。

贈収賄の可能性は?

贈収賄罪が成立するには、「職務に対する不正な見返りとして金銭や物品をやり取りする」という構造が必要とされます。具体的には、贈る側が「何かしらの便宜を図ってもらいたい」という意図を持ち、受け取る側が「その意向に応じる」ことが成立要件となります。

• 今回の状況

法務省の全職員に一律で配ったとされる月餅が、特定の業務上の便宜を目的としていたかどうかは、不明確です。多くの場合、こうした贈答は「職務上の対価」ではなく、単なる「部下ねぎらい」の延長である可能性が高いでしょう。ただし、法相個人の政治姿勢や政策に対する支持を強化する目的などがあれば、広義の「利益誘導」とみなす余地は残ります。

• 実務上の判断

一般的に、こうした少額の菓子配布が直ちに贈収賄罪として立件されることは稀です。ただし、組織内外から疑義が提起された場合、捜査や内部調査が行われる可能性もゼロではありません。特に、大臣という要職であるため、社会的な影響力が大きく、世間の目も厳しいといえます。

違法性を考えるポイント

1. 配布の動機とタイミング

本当に「季節の挨拶」や「業務への感謝」という意図で配布したのか、それとも人事や組織への影響力を高める狙いがあったのか。その真意が問われることになります。また、予算や源資がどこから出ているのかも重要です。公金であればなおさら問題化しやすくなります。

2. 物品の価値と数量

月餅が一般的な価格帯で、かつ配布自体が年中行事のような慣例的ものかどうかも大きな争点となります。高級ブランド品や広範囲かつ大量に配布した事実があれば、社会通念を超える贈答行為として批判されやすいでしょう。

3. 組織内での受け止め方

受け取った法務省職員がどのように感じていたかも重要な指標となります。歓待の意味合いで受け入れられていたのか、それとも「断りづらい」「上に逆らえない」という心理的負担があったのか、職場内の空気が注目されます。

4. 国民の視線・政治的影響

違法かどうかだけでなく、「政治家が自らの立場を利用しているのではないか」という疑念は拭いづらいものです。特に、法務行政を司る大臣という立場から、「法の番人」として公平中立を求められる存在が軽率な贈答を行ったとすれば、国民からの信頼を損なう可能性があります。

まとめ:違法性よりも政治的・倫理的リスク

以上の点を総合すると、鈴木法相が法務省職員全員に月餅を配布した行為は、公職選挙法上の典型的な「買収行為」に該当する可能性は低いと考えられます。対象が主に自らの組織内の職員である以上、公選法による寄付行為としての違法性は成立しにくいでしょう。また、贈収賄罪として直ちに犯罪が成立するケースとも言い難いと推測されます。

しかし、国家公務員倫理規程の観点や職場内での上下関係、さらには大臣としての「政治的・倫理的責任」を踏まえると、決して軽視できる問題ではありません。上司が部下に対して一律に贈り物を行う行為は、外形的に見て「職務の公正を損なうおそれがある」と解釈される余地があり、社会の批判を招くことも十分考えられます。

結局のところ、法的にクリアだったとしても、大臣という要職にある人物が「誤解を招く行為」をしたという点が大きな争点となるのです。政治家は常に国民の厳しい目に晒されている以上、少額の菓子の配布であっても一層慎重であることが求められるでしょう。法の執行を司る大臣というポジションだからこそ、その行動や発言の一つひとつが信頼に直結します。今後、類似のケースが起きた際には、法務大臣のみならず全ての公職者が、その是非について熟慮した上で行動すべきだといえます。

PR:

コメント